林光明:对中国传统工业化和城镇化的反思及规划治理对策

点击数:4912 字号:小 中 大

文/林光明 教授,海南洋浦经济开发区管委会首席规划师

一、背景

快速的城镇化使得城市成为大多数人的人生舞台。城市即人民,城市为人民,满足人民对美好生活和不同人生时刻(Moment of Life)的需要,包括衣食住行、医疗、养老、教育、健康等。

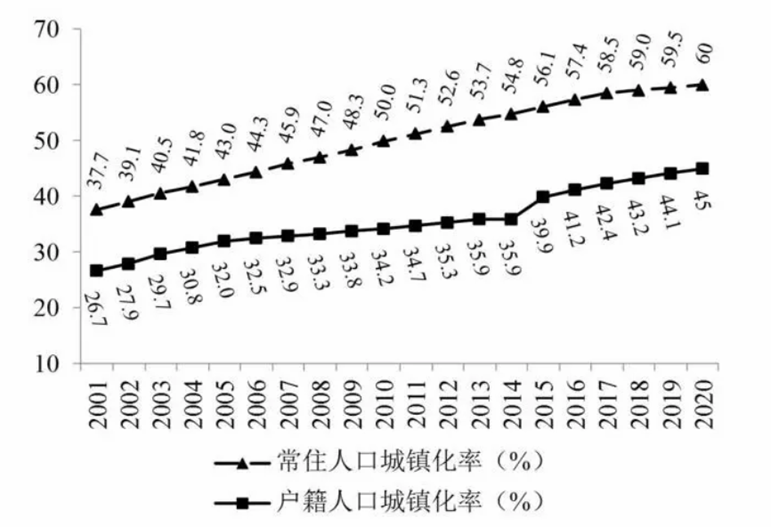

中国已进入城镇化发展稳定期。2011年,中国城镇化率首次超过50%,是中国历史上首次城镇人口超过农村人口。2020年,中国城镇化率(常住人口)达到60%(图1),部分城市如苏州(2019年)城镇化率达到77%,接近发达国家城镇化水平。

图1:中国城镇化率演变过程【1】

其次,近年来,国家通过规划指标和用地指标(如“三区三线”的划定)硬约束,客观上限制了城市向外围扩张的冲动。第三,中国房地产市场进入去量提质的转型周期,过去由房地产行业驱动的城镇化模式已经过时,大规模城镇化的动力已减弱。

在城镇化进入稳定期后,中国城市应将主要精力和重点,放在“调理”快速工业化和城镇化过程中产生的城市弊病上,并通过满足人民对“美”和“好”的需求,找到新的城市定位、价值、潜力及动力源,从而引领城市未来发展。让城市真正成为使居民愉悦的温馨家园。

二、问题的提出

(一)过度工业化

中国城市享受了工业化的丰盛果实,却也受到过度工业化的诸多困扰,比如过分强调“人类中心主义”,未能有效遵循中华文明智慧的“道法自然”等原则:做到人与自然,人与人(包括代际之间),人与社会之间的和谐共生。

1.城市被“钢筋水泥森林”主宰

众多工业化时期发展起来的城市,大多由“钢筋水泥森林”主宰,是冰冷或炎热的城市。这里有两层含义:一是受所使用材料影响,现代城市建筑往往给人冰冷感或炎热感,与传统建筑“因地制宜、就地取材、尊重自然”带来的舒适度有明显差别。二是现代城市的尺度与规模容易给居民带来压迫感。

2.众多城市与自身文脉和根脉割裂,失去独特性

首先,在工业化时代,城市之间互相学习和竞争,信息交流也比古代城市来得容易和频繁。其次,现代制造工艺及材料趋同化和大规模生产过分强调效率。第三,在快速工业化和城镇化过程中,对土地的需求与保护自然和文化存在张力。在过度工业化影响之下,“人类中心主义”占了上风,对自然和传统文化(传统建筑、街道肌理)等的敬畏之心逐渐淡化。城市与自身文脉和根脉逐渐脱节,甚至割裂;小城市、中等城市和大城市,一样追求宽马路和高楼大厦,甚至争相兴建高架桥,却遗忘了传统文化所提倡的“小家碧玉”和“大家闺秀”各具特色的美与魅力。众多城市失去独特性,变成千城一面。

3.城市被汽车主导,交通拥堵成为城市难言的“痛”

过度工业化的第三个后果,是城市被汽车主导,道路空间成为城市空间的核心载体。在古代城市,城市交通主要依靠马或马车,其规模及速度,与人的尺度基本匹配,古代城市道路尺度基本符合人的尺度。工业化时代的城市由汽车主导,大量的汽车及快速交通的特点,给城市居民带来巨大的不安全感、紧迫感及环境污染。同时,城市道路及网络如同沟渠一样,哪怕想方设法拓宽道路或兴建道路,仍无法满足如涌流河水般的巨量私家车出行需求。交通拥堵成为众多城市无法治愈的“毒瘤”。

4.城市的社区与邻里关系破碎,城市变得冷漠

在钢筋水泥森林堆砌的城市中,人显得异常“渺小”。再叠加快速城镇化,人从四面八方、五湖四海涌入陌生的城市,众多城市的社区治理未能与时俱进,造成社区和邻里关系的破碎,城市变得冷漠。城市居民的信任度并没有与经济增长同步。

5.政府与市民的信任缺失

这种社区层面信任度的缺失,折射到更高层面,是政府与市民的信任度被侵蚀,成为社会治理或政府治理的重大问题。当城市遇到天灾人祸时,这种信任度不足,会严重影响城市韧性。比如在疫情期间,虽然政府提出了合理要求或建议,但由于部分居民不配合,结果造成较大的社会成本。

(二)过度城镇化

过度城镇化的一个现象是城市代谢失衡。

城市犹如人体,规模过大或过小,都会造成代谢失衡。比如一个城市资源承载力,只能满足1000万人口规模,实际上却住了2000万人;好比一个人正常的体重是65公斤,实际体重却达到90公斤。人的代谢遵循一定规律,比如一日三餐,并且要适量,过多或过少,都会影响人体健康。一旦代谢失衡,就会出现很多疾病。

首先,如果城市规模过大,超过其资源承载力或在短时间内规模扩张太快,容易造成资源供给紧张和拥挤现象,如优质的教育、医疗资源等供给严重不足。

其次,造成土地的浪费。一个2万人口的社区可能仅需1平方公里的用地,但实际上可能使用了5平方公里,这或许是受固定资产过度投资的驱动。这种过度城镇化的不紧凑和不节约现象,导致了远距离供应和基础设施建设和维护成本虚高的诸多问题,无形中也增加居民的出行时间和成本,造成配套不足等问题。部分大城市,城镇化已经进入稳定期,未来城市发展的趋势之一是城市更新,同样需要考虑紧凑型的布局。

第三,大城市的物资依赖“远距离供应”。这大大削弱这些城市应对突发情况的韧性水平,也与近些年提倡就地供应和城市自给自足的趋势相背离。

(三)单一、碎片化和间断性的城市规划及治理

城市规划和建设工作的联动机制是一张蓝图绘到底的重要基础,然而目前中国的城市规划和建设工作仍然受制于单一、碎片化和间断性的城市规划治理机制。在这样的机制下,在规划编制阶段,大多数城市规划部门将规划编制任务外包给第三方编制单位,本身大多数扮演的是“资料收集员”、“主持人”或“传声筒”角色,比较被动地参与或完成领导交办的规划任务。第三方机构,因其对地方情况了解有限,往往采用“短时间现场调研+座谈”+“在办公室制作规划文本和图纸”+“现场汇报”+“修改完善”+“提交成果”。经过城市规划委员会的举手表决后,大多数规划文本和图纸的命运是被“束之高阁”。非规划主管部门虽然也参与规划编制过程,但由于缺乏“主人翁”意识,在土地利用总体规划完成后,专业部门的工作一般会按照过往经验和短期目标往前推进,是否符合或按照总体规划,并非是这些部门的首要考量。

在规划执行过程中,大多数规划部门只负责规划指标审批(如用地性质、容积率、绿地率等),或根据部分项目需要,被动进行规划调整。没有一个机制定期评估重大规划的实施效果,与市场的需求差异以及规划实施的前置条件是否已经改变,或提前为下一轮规划修编收集相应的数据、反馈意见及准备资金等。规划对项目的引领作用,也未能充分发挥。城市规划大多数无法通过有效的机制转换成各部门的未来行动计划。

有两个比较典型的例子。第一,在医院、学校甚至道路规划过程中,邀请交警部门全程参与规划的情况凤毛麟角。然而一旦项目建成,交通的组织和管理是由交警负责。若交警部门未参与项目前期规划,对新项目所产生的交通流量及停车位等需求缺乏掌握,导致在后期管理中的“亡羊补牢”。其中一个结果,是很多城市的停车管理简单粗放,随意设置停车位(尤其是沿道路两侧设置停车位现象比较普遍),造成城市品质差,并加剧交通拥堵。

第二,在社区规划和建设中,民政部门的参与程度也比较低。但项目一旦建成,后续的管理是由民政等部门负责,包括老百姓衣食住行、医疗、教育等,如买菜不方便,看病不方便,教育资源不够等。

三、新加坡的规划应对策略

(一)回归历史

让城市根植于历史。新加坡历史非常短,真正算起来可能只有200多年。作为一个城市国家,如何让新加坡人建立国家身份和社会凝聚力,这是新加坡建国以来面对的一个挑战。新加坡是如何做到的呢?与苏州一样,新加坡在不断寻找和挖掘历史的根,从历史和文化里面去汲取城市发展的智慧和养分,并且保护和发扬历史根脉。新加坡在快速工业化和城镇化过程中,有意识地留住城市的根——保留了大量的历史建筑和街区,并且通过简单的“梳洗打扮”,将这些“灰姑娘”变成“美丽的公主”。

换句话说,通过保护,新加坡保留住了在建筑中固化下来的文化、信仰、愿望和社会遗产以及共同历史族谱的纪录,也较完整保留了代表新加坡多元文化和多元种族的文化遗产和历史积淀,比如华人聚居地牛车水,印度族聚居地小印度和马来族聚居地阿拉伯街(甘榜格南)等。除了这些历史街区外,新加坡也保留了具有国家象征性的历史建筑,比如旧国会大厦、丹戎巴葛火车站、旧加冷机场等。同时,对反映价值、活动与信仰的集体记忆的建筑,比如学校、图书馆等,也做了保留。创造一个愉悦的城市,从而让居民对这座城市有认同感,让他们把城市当作自己美好的家园。

(二)回归自然

新加坡的实践表明,让城市根植于自然,从自然中汲取城市发展的养分,有利于激发居民的自豪感和认同感,也让他们开心地在这座城市生活,并爱上这座城市。自然和生态已成为新加坡最具影响力的名片之一。过去三年,受疫情影响,大部分新加坡人无法出国旅行;受封控影响,经常无法去办公室上班,为锻炼身体和释放心理压力,居民们会选择去附近的公园、花园、公园联道、水体和自然栖息地等锻炼和放松。过去40多年的努力(新加坡从“花园城市”逐步过渡到“花园中的城市”,目前正朝着“自然中的城市”迈进),让新加坡累积了大量的自然生态和环境基础设施及资源,很好地承接居民在疫情期间最大量的需求,包括扮演缓解疫情对居民心理的缓冲区,在新加坡快速从疫情的冲击中复原及迅速恢复活力,发挥了重要作用。

新加坡打造“自然中的城市”,模糊掉自然和城市的边界,将城市当作自然的配套设施。举两个例子。第一,让农场回归到城市中,一方面居民可以动手劳作,另一方面,收获之后可以自己享用,也可以分享给邻居,客观上增强了社区的凝聚力。第二个例子,目前正在建设的登加森林市镇,从外围基本看不到城市,把城市和建筑溶解到自然中去。

(三)回归家庭【2】

新加坡非常注重促进尊敬与孝顺的传统价值观,特别结合公共住房政策,推出一系列亲家庭的措施。比如,政府出台了一系列计划鼓励大家庭生活或近亲就近居住。1982年,根据“多代同购优先配房计划”(Multi-tier Housing Scheme),申请几代人同住的家庭较其他家庭可优先购房,且贷款期限更长。鼓励近亲就近生活的另一项措施是提供更高的公积金补贴。例如,购买邻近父母的二手房将享有更高的公积金购屋津贴(4万新元,而非常规的3万新元),符合申请资格的单身人士若购买二手组屋与父母同住,也可享有更高津贴(2万新元,而非1.5万新元)。在建屋局“已婚子女优先抽签计划”(Married Child Priority Scheme)下申请与父母就近居住的夫妇,成功购房的概率是其他申请人的两倍。

从房屋设计上,也植入亲家庭细节,鼓励大家庭生活或近亲就近居住,方便彼此照顾。比如杜生阁(SkyTerrace@Dawson)项目的“多代同堂住屋计划”(Multi-generation Living Scheme)。在这个计划下,父母和已婚子女可购买配对组屋,比如一间四房或五房式组屋加一间小型公寓。考虑到家庭隐私问题,两个独立单元之间有连通门。

鼓励婚姻及组建家庭。依照新加坡建屋局“未婚夫妻计划”(Fiancé-Fiancée Scheme)申请组屋。根据这项计划,未婚恋人在婚前就可以向政府申请公共住房,在交房后三个月内出示结婚证明即可。为支持新加坡的鼓励生育政策,根据“第三胎优先抽签计划”(Third Child Priority, TCP),一个至少三胎的家庭申请公共住房,可享受抽签特权。

(四)回归社区

在新加坡,城市规划、管理和资源是向社区下沉的。这基于以下原因:首先,在“去中心化”的城市空间结构下,社区已成为新加坡居民居住、工作、休闲、娱乐和社交的主要场所之一,因而居民对社区提供的产品和服务的类型、种类和档次的要求越来越高。其次,新加坡居民花费在虚拟空间的时间逐渐变长,包括网上办公、购物、休闲娱乐、交流等;在这种情况下,人有社会性的需求会促使居民非常希望就近体验线下的社区空间,包括与他们类似的群体交流,就近享受美食、参与体育锻炼、进行社会创作等。

1.打造自给自足的社区

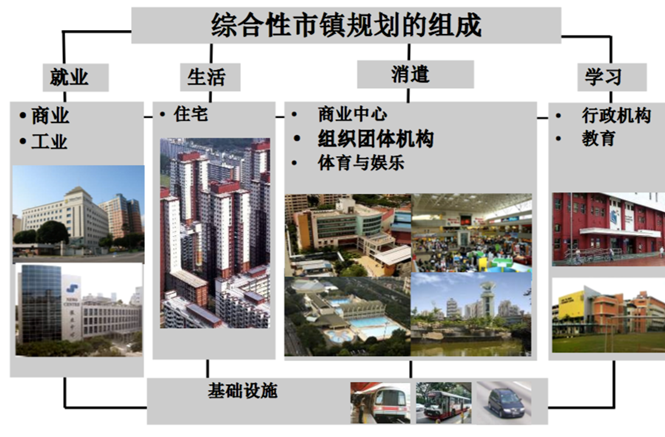

在每个新加坡社区规划中,确保居民在400米步行距离内(即10分钟内),可以很方便地获取生活所需的各种基本物品和服务,如小型商场、菜市场、超市、食阁、诊所、托儿所、幼儿园、小学、中学、运动馆、公园和公交站点等(图2)。为什么是400米和10分钟步行距离内布局这些设施呢?新加坡气候炎热,经研究发现,普通市民如果步行时间超过10分钟,大家可能就不愿意出门,要不叫外卖或者开车。由于功能和设施齐全,布局合理,在社区里满足基本生活需要,大大减少私家车出行需求,这是新加坡成为“无堵城市”的秘诀之一。

图2:新加坡市镇规划:400米内,衣食住行(来源:新加坡建屋发展局)

2.充分发挥设施规划与设计:硬件(hardware)【2】

在一定程度上,设施能协助居民履行家庭及其他社会责任。全职太太、老人及小学生的大部分活动都在社区。他们的日常活动范围高度集中,通常穿梭于住所与小学、菜市场、商店、运动场所等小区公共设施之间。在规划设计前期,通过深入了解居民的日常生活模式,优化邻里布局、步行路线及通往常用设施的连接道路,确保步行方便,让居民彼此熟识、产生邻里归属感。

在楼幢层面,也通过一系列规划设计安排,加强邻里互动。新加坡公共住房一层架空,其开放公共空间(void deck)作为居民见面、交谈的休闲场所,既为居民提供社交空间,又可为他们遮阴。引入邻里(precinct)概念之前,每四座组屋的开放空间设置一个杂货店。杂货店对着电梯间,店主可随时留意来往行人及潜在犯罪行为。同时,杂货店还可增加居民碰面的机会。因此在组屋区内,开放空间成为居民与邻居见面、与熟人聊天,小孩玩耍和举办社交及宗教活动的重要场所。近年来,开放空间内植入的内容变得更多元,比如托儿所、老年人俱乐部、儿童托管中心等等。

组屋楼中还有公共走廊(或被称为“空中天井”),由楼梯和电梯垂直连接。公共走廊不仅是居民进出房屋的过道,也是共享的公共空间。走廊如同街道,是儿童玩耍与邻居闲谈的地方。后来,政府设法将走廊分段,每段走廊为6~8户居民服务,这样便能增进沟通互动。在较新的组屋设计中,政府以天台花园与空中花园的形式创造更多公共空间。这些举措,无一不是为了鼓励居民聚在一起,增强他们对邻里的归属感。

3.社区计划与活动:软件(software)与心件(heartware)【2】

实体设计对塑造居民互动空间有重要作用;而“软件”设计可推动居民发挥积极主动的公民精神和主人翁意识,在培育社区精神方面增强其归属感等方面发挥关键作用。因此,新加坡建屋局于2009年成立社区关系部门(community relations arm),负责制定并推行社区凝聚工程、外联工作、政策及建屋局的社区参与活动计划。建屋局还联合其他机构,协调其意见和建议,为居民提供成套社区活动。榜鹅新镇(Punggol New Town)的榜鹅水道(Punggol Waterway)便是一个典型案例。建屋局设计并建造了水道及滨水步道,但由公用事业局(Public Utilities Board, PUB)和国家公园局(National Parks Board, NParks)分别管理。之后,建屋局与人民协会(People,s Association,PA)合作,通过榜鹅水道活动工作组(Punggol Waterway Activation Group, PWAG)这个跨部门委员会“激活”水道的使用。工作组负责组织并鼓励民众创新使用水道,如骑单车、大型体育赛事等。建屋局还与国家公园局合作开展“锦簇社区(Community in Bloom)” 计划,通过园艺活动鼓励居民以各种方式建立友谊,增强社区凝聚力。

建屋局还通过“好邻居”奖、欢迎派对、竣工仪式等方式,协助新居民融入新社区。1978年,组屋区开始成立居民委员会(Residents’ Committees, RC)。居委会开展广泛的社会活动,使居民互动并产生社区归属感。建屋局为居委会提供必要的基础设施及联络员,发挥辅助作用。居民亦可通过公民咨询委员会(Citizens Consultative Committee, CCC)和市镇理事会(Town Council, TC)参与组屋区事务。因此,除了实体设计,以适当方式打造“心件(heartware)”并培养社区精神,是构建社区的关键因素。

4.场所营造(Place Making)

现阶段大多数城市的空间,是以第二或第三代城市理念为基础构建的,注重建设住房和提供物理空间,但较少考虑或评估空间使用效率和效果(是否与居民的需求相匹配等)。比如,传统大学校园的空间主要是满足教师、学生和相关工作人员的教学、学习、居住、运动休闲等基本功能;除此之外,较少有其他功能。实际上,规模较大的大学一般可以被视为拥有几万人的大型社区,教师和学生群体的需求其实是很多元的,同时现状大学的很多空间又是闲置的。在新加坡,非常注重通过场所营造的方式赋予闲置场所和空间新的生命、记忆和目的。新时期的规划师可以及时了解社区居民的需求,通过营造的手法就近回应社区居民的诉求,并鼓励居民参与场所营造的全过程。

(五)综合规划与管理

新加坡可以确保“一张蓝图”绘到底的关键是建立起了整体的、连续的和创新的规划建设与管理机制,特别是以总规委员会的制度设计,使得新加坡具备有效的“一个机制”来确保“一张蓝图”落地。新加坡的总规委员会,由总规划师担任主席,所有涉及使用国有土地的项目(特别是重大项目),都必须经过总规委员会批准,才能获取财政部的资金支持。总规委员会的成员单位由新加坡国家发展部任命,比如港口发展项目,成员单位包括建屋发展局、裕廊集团、陆交局、贸工部、港务局等。总规委员会也负责审批用地功能的规划调整。总规委员会通过定期会议(月会),让各成员单位有机会充分、深入表达其专业的意见、建议和要求,梳理总结后呈报国家发展部规划署(呈给发展部部长签字)。一般情况下,部长都会尊重总规委员会的推荐。

其次,新加坡市区重建局(即规划局)本身拥有较强的技术力量(局里的技术人员超千人),大部分的法定或专项规划编制或调整,均由局里的技术团队编制(部分项目,可能需要借助外部“大脑”,但主导方仍然是市区重建局团队)。这也确保了新加坡各类型规划有深度、精度和连续性。在土地利用概念规划和总规编制过程中,通过总规委员会的定期协商和讨论机制(甚至激烈辩论),确保所有与规划有关部门的利益、诉求和专业都纳入“一张蓝图”中,这些规划不仅仅是市区重建局的规划,也是所有参与部门的规划(后者有很强的“主人翁”意识,Ownership)。各部门会严格按照土地利用概念规划和总规,编制各自的专项规划。

第三,在新加坡,总规委员会在协调各部门重大项目谋划和要素保障中也发挥着重要作用。总规委员会集合了规划、建设、运营和管理等力量,通过全寿命周期的管控制度和工作机制,确保对基础性、公益性和公共性要素的管控,推动规划和项目高品质、高效能实施。

四、结论

过去40多年,中国的工业化和城镇化取得举世瞩目的成就,造就了一大批有影响力的中国城市,成为推动中国从世界大国向世界强国迈进的关键力量,有力满足了居民的各类需求并给他们提供了重要的“表演舞台”。

展望未来,中国城市面临着如何更好满足居民对美好的生活的向往和需求。通过梳理和治理过度工业化和过度城镇化等出现的城市病,以借鉴新加坡城市规划和治理智慧为契机,参考回归历史、回归自然、回归家庭、回归社区等规划理念和一体化的规划实施平台等管理经验,破解城市的冰冷感、压迫感、冷漠感、千城一面、交通拥堵和代谢失衡等众多难题,塑造众多有国际影响力的中国城市。

参考文献

【1】顾严(2018)。“大城市为何从赶人到抢人?” 清华城镇化智库(https://www.planning.org.cn/news/view?id=8459)。

【2】蒋财恺(Chionh Chye Khye)和邱怡萱( Louisa Khoo)(2016)。“家、社区、身份认同:新加坡公共住房故事”,《城市发展的挑战与改革:中国与新加坡的治理经验》,中国发展出版社。

京公网安备11010802041495

京公网安备11010802041495