李晓江:存量时代的城市发展策略

点击数:2987 字号:小 中 大

文/李晓江 中国城市规划设计研究院原院长,全国工程勘察设计大师,京津冀协同发展专家咨询委员会专家,中国环境与发展国际合作委员会特邀顾问

党的十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”从这一论断可见:第一,我国的城市发展模式需要转变;第二,社会资源配置公平需要得到更多关注。事实上,自改革开放以来,经过40多年的快速发展,城市发展已从“外延扩张”转向“内涵提升”,从“增量时代”转向“存量时代”。

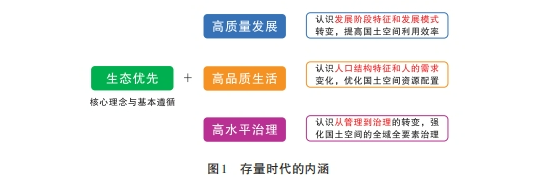

什么是存量时代?我认为,存量时代是中国式现代化的美好生活时代,这一时代强调的是“生活”,而不仅仅是“增长”(图1)。因此,当谈及高质量发展的时候,需要先认清当前城市处在何种发展阶段、城市发展模式需要如何转型升级;当谈及高品质生活的时候,需要先了解城市人口结构和人的需求发生了什么样的变化;当谈及高水平治理的时候,需要先理解从“管理”到“治理”的内涵转变。否则,高质量发展、高品质生活和高水平治理将难以落到实处,难免沦为空洞的口号。

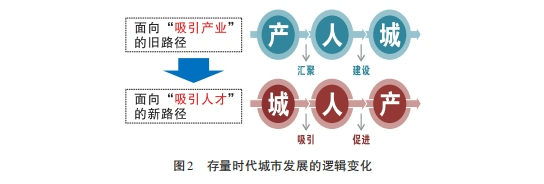

进入存量时代,城市的发展正深刻经历着三个基本变化:一是发展主体的变化,主要表现为社会阶层分化与中产阶级的形成,具体体现为农民工群体选择能力的提升以及大学生群体成为社会新增就业的主体,重点反映在人民对选择生活还是选择就业的优先顺序的改变。二是经济发展模式的变化,从过去以投资、消费、出口“三驾马车”驱动的模式,转向供给侧结构性改革与供给要素的优化配置,转向创新驱动发展。三是发展逻辑的变化,从以往“低价要素供给—招商引资—企业入驻—吸引人才”的旧路径,转向“提升城市生活质量与服务水平—吸引人才—企业入驻—经济发展”的新路径(图2)。

当前,国土空间资源的开发利用呈现超负荷、高强度开发利用与低效利用、闲置并存的特征。在不同的发展阶段,国土空间资源具有不同的利用价值。在城市发展初期,工业用地、房地产用地会备受政府关注。而在当前阶段,更需要关注生活和生态两个方面的用地需求。进入面向美好生活的存量时代,应当利用规划的手段对国土空间资源进行重新配置,发挥存量资源的价值与效用。据此,以下从六个方面探讨在存量时代城市发展更新策略。

第一,城市经济与产业发展策略。

一是从未来经济/产业结构转型升级出发,评估当前产业地区的前景与问题,提出产业空间的优化与更新策略,促进碎片化的产业园区向职、住、服融合的新城区转型;二是针对落后产能地区的“退二进三”和“退工还居”,实施二次开发与更新策略;三是关注为未来新经济发展提供产城融合、混合开发的创新型产业空间。例如天津市通过对园区梳理,撤销取缔、减量调整了150多个园区,有力促进了产城融合和提升了园区发展品质。又例如,广州希音公司充分利用互联网优势和现代科技、管理技术赋能传统服装产业,让传统产业的竞争力不断得到提高,这体现了中国的新质生产力。

第二,城市生活与服务发展策略。

进入存量时代,既有城市功能的“织补”和“缝合”非常重要,其目的在于利用存量资源优化空间布局,实现空间要素的有效配置。具体措施包括:分析城市不同人群/阶层的居住地域与社区分布、就业与通勤空间关系,住区的公共服务、生活服务供给等水平,识别可以更新利用的存量空间资源分布,进而提出城市总体层面的存量利用、有机更新总体策略和总体方案,防止项目导向碎片化的城市更新。此外,应当特别关注新增设施与服务对象的空间距离与尺度,提高供给的可达性与有效性。

第三,城市存量利用与有机更新策略。

从北上广深现有超大城市的更新模式来看,城市存量利用与有机更新策略最重要的是人、钱、地、房和治理五个方面的协调应用。在“人”方面,从搬迁到留居,鼓励在地居民自主选择改善环境,保护原有社会网络。在“钱”方面,从单一经济考量转向综合评估,明确城市更新是一项民生工程,需要政府、市场和居民共担。在“地”方面,从土地出让转向场所运营,注重城市文化资产的保护。在“房”方面,从肌理保留到建筑保护,强调风貌保护要保留建筑实体。在“治理”方面,强调由政府支持、基层组织运作、居民积极参与以及市场适度参与。

第四,城市文化、风貌与魅力空间发展策略。

历史文化保护、城市设计、城市风貌传承与塑造需要与国土空间规划紧密结合,通过严格执行控制性详细规划、开发控制以及土地使用和规划许可,实现规划目标。在城市层面,开展基于自然和人文资源的魅力空间规划和场所营造,以满足居民日益增长的精神、文化和审美需求。

第五,城市绿色低碳发展与绿色更新策略。

城市绿色发展的愿景,就是通过绿色技术创新与实施,助推绿色生产方式与生活方式成为社会主流选择,建设绿色繁荣、低碳集约、循环利用、公平包容、安全健康的美丽城市,为世界可持续发展提供“中国样本”。具体技术包括:促进保护与减量利用公共自然资源的绿色技术、促进“可循环”的生产和营建方式的绿色技术、促进负责任的消费和使用行为的绿色技术,以及促进废弃物无害化分解和资源再生的绿色技术。

第六,城市气候适应/安全韧性发展策略。

首先,关注中高收入社会城市安全韧性新需求。中国正在成为一个中高收入社会,城市社会的财富和资产集中程度越来越高,但在某种程度上,城市的安全韧性问题不断凸显。当前,城市灾害风险的类型正在越来越复杂,包括常见自然灾害、非传统自然灾害、重大安全事故、传染病疫情及次生灾害与关联灾害等。其次,深入分析气候变化造成的城市灾害风险。气候变化一般有两个维度,一个是慢变量,通常以气候减缓来应对;另一个是机制的改变,需要提高城市结构韧性来应对。然后,认识不同地区、不同层级、不同规模城市安全韧性的短板与威胁。此外,构建城市气候适应能力的评估框架。该评估框架可以在全面开展城市体检中实施。最后,提高城市气候适应能力的优先事项。

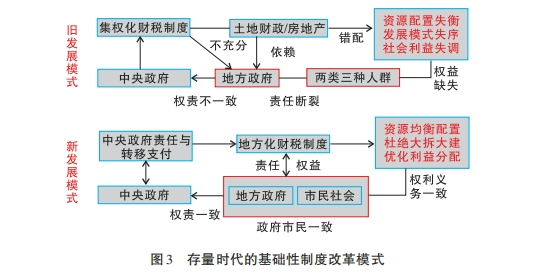

重新审视我国现行的基础性制度,包括税收、财政和金融制度,不难发现,这些制度都是基于城市快速扩张型、增量型开发模式而设计的。例如,房地产开发贷款、购房按揭贷款、房屋预售制度等金融政策,高度依赖土地收入和房地产的地方财政制度,以间接税和企业税为主的税收制度,这些政策制度已然无法满足城市空间资源存量利用和有机更新的需求。那么,如何进行政策制度的改革?

事实上,在党的十九大报告和“十四五”规划中均已指明了方向。党的十九大报告提出要“建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出:“健全省以下财政体制,增强基层公共服务保障能力。……优化税制结构,健全直接税体系,适当提高直接税比重……健全地方税体系,逐步扩大地方税政管理权。”通过这些基础性制度改革,实现地方政府和居民利益的一致、中央政府和地方政府的责权一致,最后才能实现理想中的存量利用、合理利用和资源均衡配置(图3)。

(来源:《城市观察》)

京公网安备11010802041495

京公网安备11010802041495